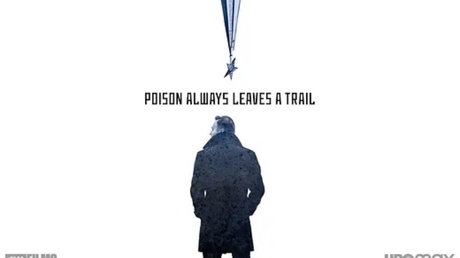

用画幅变化辅助观众厘清现实、戏剧的关系,将电影的形式嵌入整个关系体,实现三个领域的交融,构建起“宏大的生命体”. 使用真名是第一步,将真实情感带入戏剧进而带入电影,电影并非最终呈现结果,而仅作为中间形态,因此一镜到底也就成为串联通道,首尾皆是极端,效果则是抽象与具体、安静与聒噪的承载体,且在打乱顺序的片段排练后更为分散. 冲出室内是第二步,在第一步基础上递进,室外连接不同的室内,同时连接冰淇淋与雨声两个意象并使用到极致——即是奔跑的短暂,是梦想的稍纵即逝,也是无法完全占有的脆弱和柔软. “咔”声是第三步,最终将三方领域割裂,定格在六人相拥,回到“真实的现实”,观众所见登上舞台并不是戏剧的开始(戏剧早已呈现),却是电影的结束,矛盾方式展示电影的无限可能,一定程度也解决了导演前作中悬而未决的界限问题. 整个系列都没有大场面,有限的战斗,镜头也比较克制,而且作为二战题材的影片,居然没有令人发指的残忍和刻骨铭心的仇恨,甚至可以感觉到每个生命的离去都是值得怜悯的,不分敌我. 当然3部电影虽是系列,但侧重点完全不同,概括起来就是战斗场面部部升级,人文关怀逐步降低. 第一部里,不管是英军,法民还是敌人,大家其实都在互相帮助,主角作为传教士,符号明显,他可以原谅任何人,甚至是用生命,所以其死亡那一刻升华了,冰天雪地,场景简单,但也没有明显纰漏;第二部色彩亮丽,淡化了任务,节奏琐碎,一场敌我悬殊的战斗不明所以,游击队的加入强化对比但不明显,真正的两点只在德国军官的舍生相救,只可惜之前给他的笔墨太少,美国大兵的主角关环明显;第三部主题偏移,完全成了美国种族平等的宣传片,以坦克战博人眼球,但效果一般,漏洞明显. 2020年8月20日,俄罗斯反对派人物、反腐败活动人士阿列克谢·纳瓦尔尼身中“诺维乔克”神经毒剂后入院接受治疗. 在从托木斯克(Томск)飞往莫斯科的航班上,他的病情极度恶化,生命垂危. 飞机于鄂木斯克(Омск)紧急降落后,陷入昏迷的纳瓦尔尼被送往医院,两天后他又被转送至德国柏林的夏利特医院. 康复期间,死里逃生的纳瓦尔尼与一群记者联手调查这起以他为目标的谋杀事件.

使用真名是第一步,将真实情感带入戏剧进而带入电影,电影并非最终呈现结果,而仅作为中间形态,因此一镜到底也就成为串联通道,首尾皆是极端,效果则是抽象与具体、安静与聒噪的承载体,且在打乱顺序的片段排练后更为分散. 冲出室内是第二步,在第一步基础上递进,室外连接不同的室内,同时连接冰淇淋与雨声两个意象并使用到极致——即是奔跑的短暂,是梦想的稍纵即逝,也是无法完全占有的脆弱和柔软. “咔”声是第三步,最终将三方领域割裂,定格在六人相拥,回到“真实的现实”,观众所见登上舞台并不是戏剧的开始(戏剧早已呈现),却是电影的结束,矛盾方式展示电影的无限可能,一定程度也解决了导演前作中悬而未决的界限问题. 整个系列都没有大场面,有限的战斗,镜头也比较克制,而且作为二战题材的影片,居然没有令人发指的残忍和刻骨铭心的仇恨,甚至可以感觉到每个生命的离去都是值得怜悯的,不分敌我. 当然3部电影虽是系列,但侧重点完全不同,概括起来就是战斗场面部部升级,人文关怀逐步降低. 第一部里,不管是英军,法民还是敌人,大家其实都在互相帮助,主角作为传教士,符号明显,他可以原谅任何人,甚至是用生命,所以其死亡那一刻升华了,冰天雪地,场景简单,但也没有明显纰漏;第二部色彩亮丽,淡化了任务,节奏琐碎,一场敌我悬殊的战斗不明所以,游击队的加入强化对比但不明显,真正的两点只在德国军官的舍生相救,只可惜之前给他的笔墨太少,美国大兵的主角关环明显;第三部主题偏移,完全成了美国种族平等的宣传片,以坦克战博人眼球,但效果一般,漏洞明显. 2020年8月20日,俄罗斯反对派人物、反腐败活动人士阿列克谢·纳瓦尔尼身中“诺维乔克”神经毒剂后入院接受治疗. 在从托木斯克(Томск)飞往莫斯科的航班上,他的病情极度恶化,生命垂危. 飞机于鄂木斯克(Омск)紧急降落后,陷入昏迷的纳瓦尔尼被送往医院,两天后他又被转送至德国柏林的夏利特医院. 康复期间,死里逃生的纳瓦尔尼与一群记者联手调查这起以他为目标的谋杀事件.